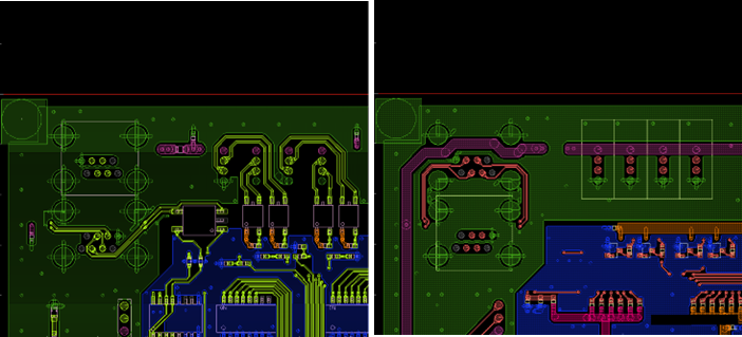

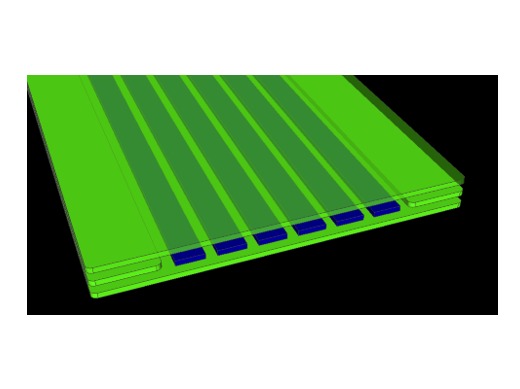

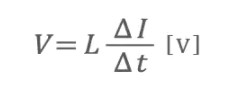

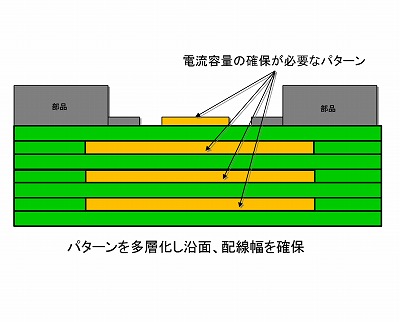

配線幅と層構成

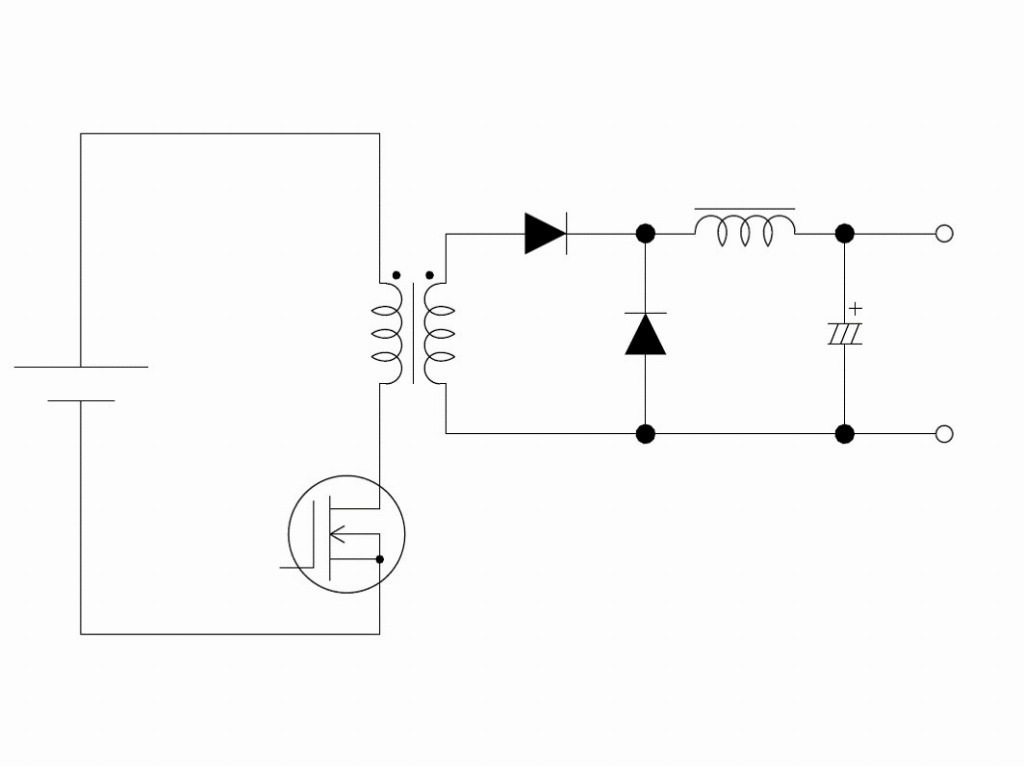

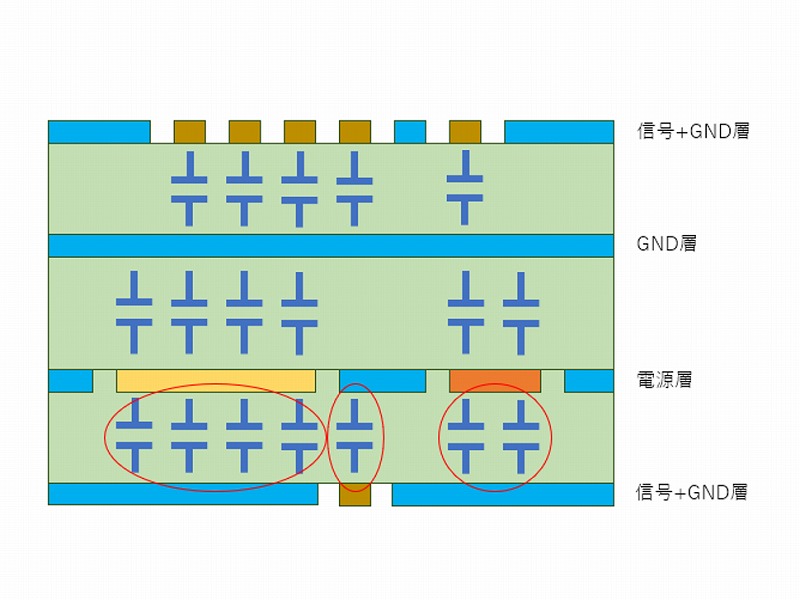

高周波回路(RF)の基板設計では伝送線路のインピーダンスを一定に制御する必要があります。インピーダンスの制御として1層目に信号を配置し、2層目にGNDを配置致します。配線幅は使用する部品のパットサイズに近い太さにすると良いでしょう。

基板の層間もそれに合わせて調整する必要があります。その際に、2層目をGNDで調整できない場合は2層目の銅箔を抜き、3層目をGNDにしてインピーダンスの調整を致します。

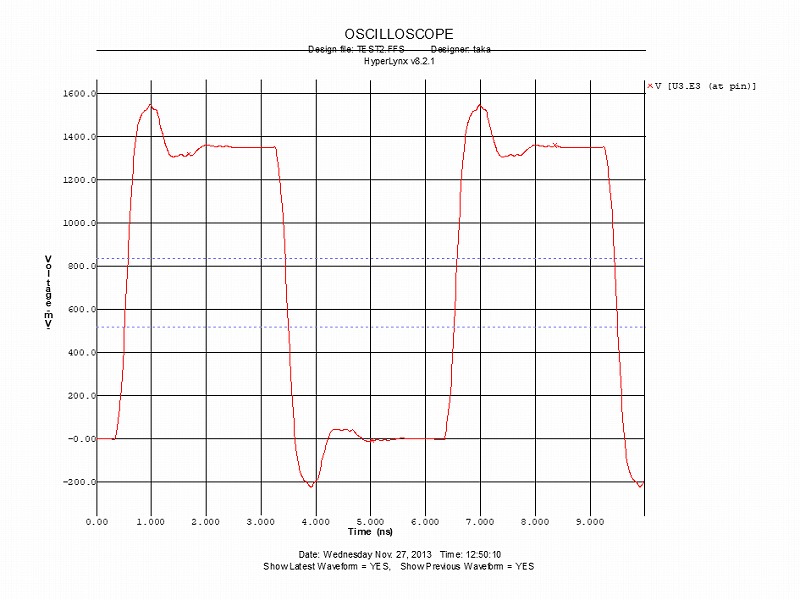

インピーダンスの変化により反射が起こりますのでなるべく変化が起こらないようにする必要があります。

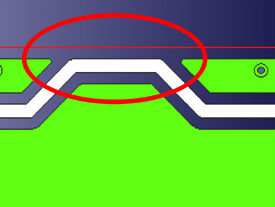

部品のサイズによりパットサイズが配線幅より大きい場合はその部分のインピーダンスが低下してしまいます。この部分のインピ―ダンスを調整するためにパット下の2層目もしくは3層目のGNDを抜いてターゲットインピーダンスに近くなるように調整致します。(アンチパットと言います)

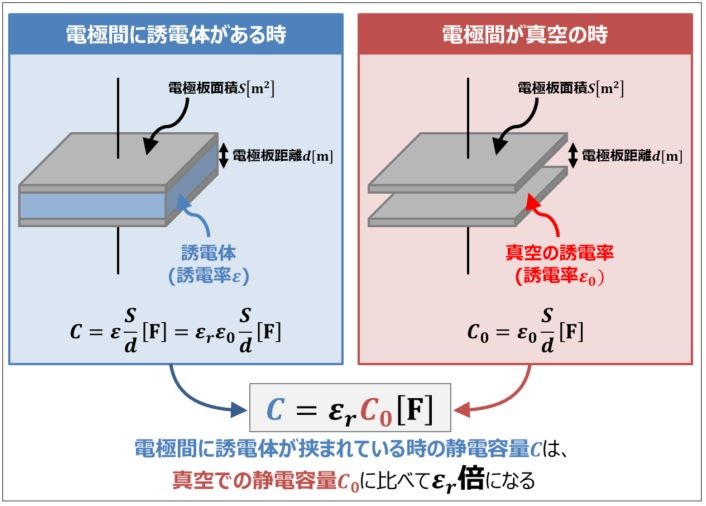

>>>インピーダンスとは?高周波回路設計に必須なインピーダンス、インピーダンスコントロール(インピーダンス制御)について

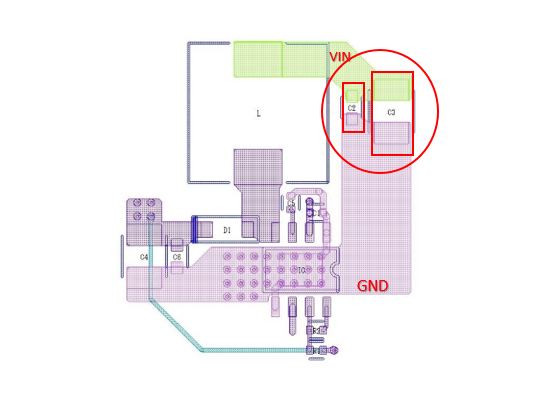

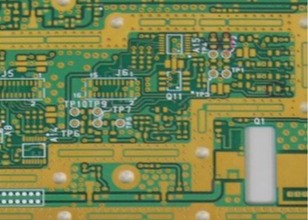

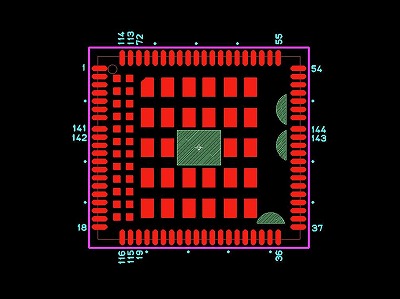

RFラインの周囲GNDの処理

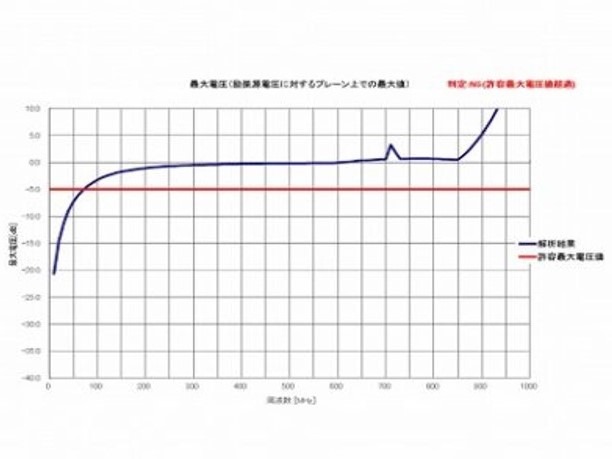

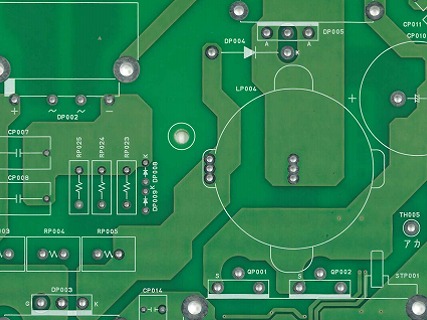

RFラインの周囲はGNDで覆う必要があります。また、GNDのビアも複数配置し周囲を囲みます。そうすることによりGNDのインピーダンスを低下させ、基板の外にノイズを放射しないようにすることが出来ます。また、外部からのノイズの影響も受けにくくなります。GNDビアを配置する事でシールドの効果を上げる事になります。

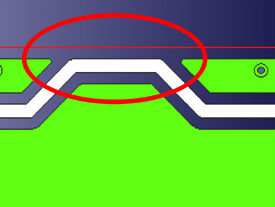

RFラインを囲ったGNDは凹凸が少なくなるようにします。凹凸部分があるとその部分がアンテナとなりノイズ源となる場合がある為滑らかな形状にする必要があります。

また、GNDとの間隔も一定にしたほうが良いです。GNDとの距離がばらついているとインピーダンスも変化してしまいますので避けたほうが良いです。

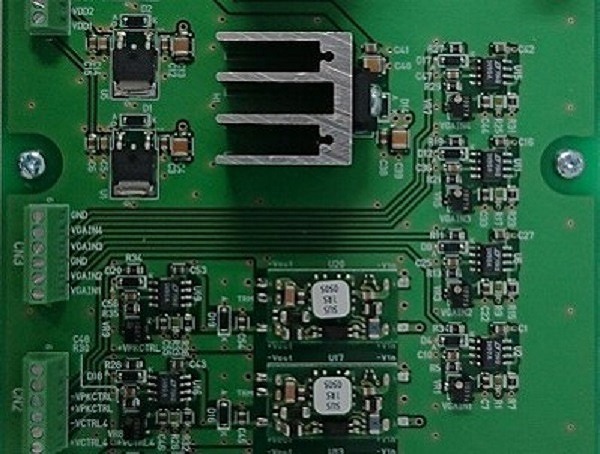

RFラインと信号ライン

RFライン下を交差させる信号ラインはGND層を挟んで配線致します。基本的には配線に影響が及ばないように部品下(部品パットでない箇所)を通します。どうしても部品下で交差を処理できない場合はRFラインと信号ラインを直行させます。RFライン下で信号ラインを曲げる事の無いように注意致しましょう。

信号ラインはRFラインと遠い層で配線をすると影響が少なく済みます。

RFラインはとてもシビアですのでインピーダンスの変化や信号ラインとの干渉等が起こらないように配慮が必要です。

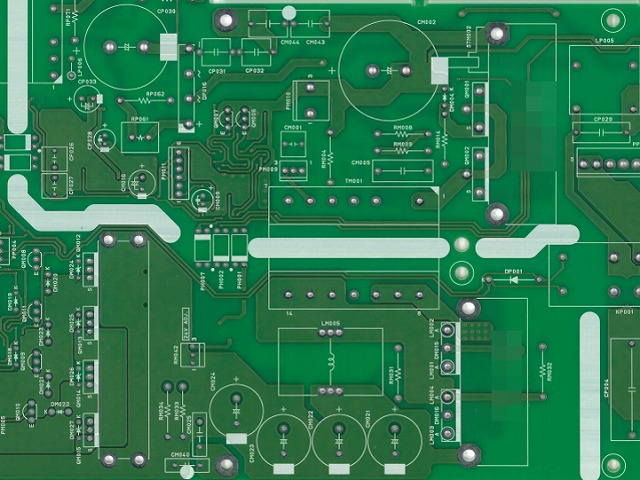

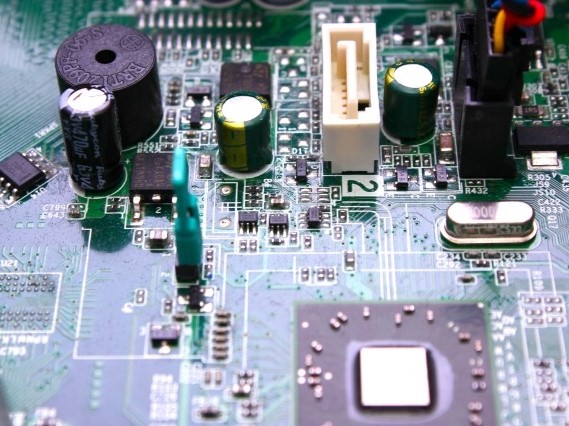

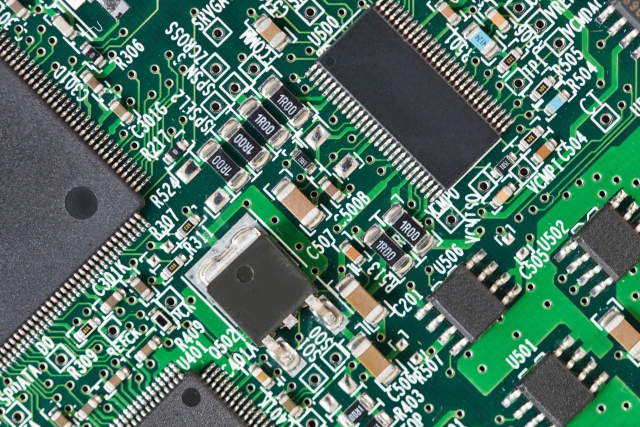

部品配置と配線線方法

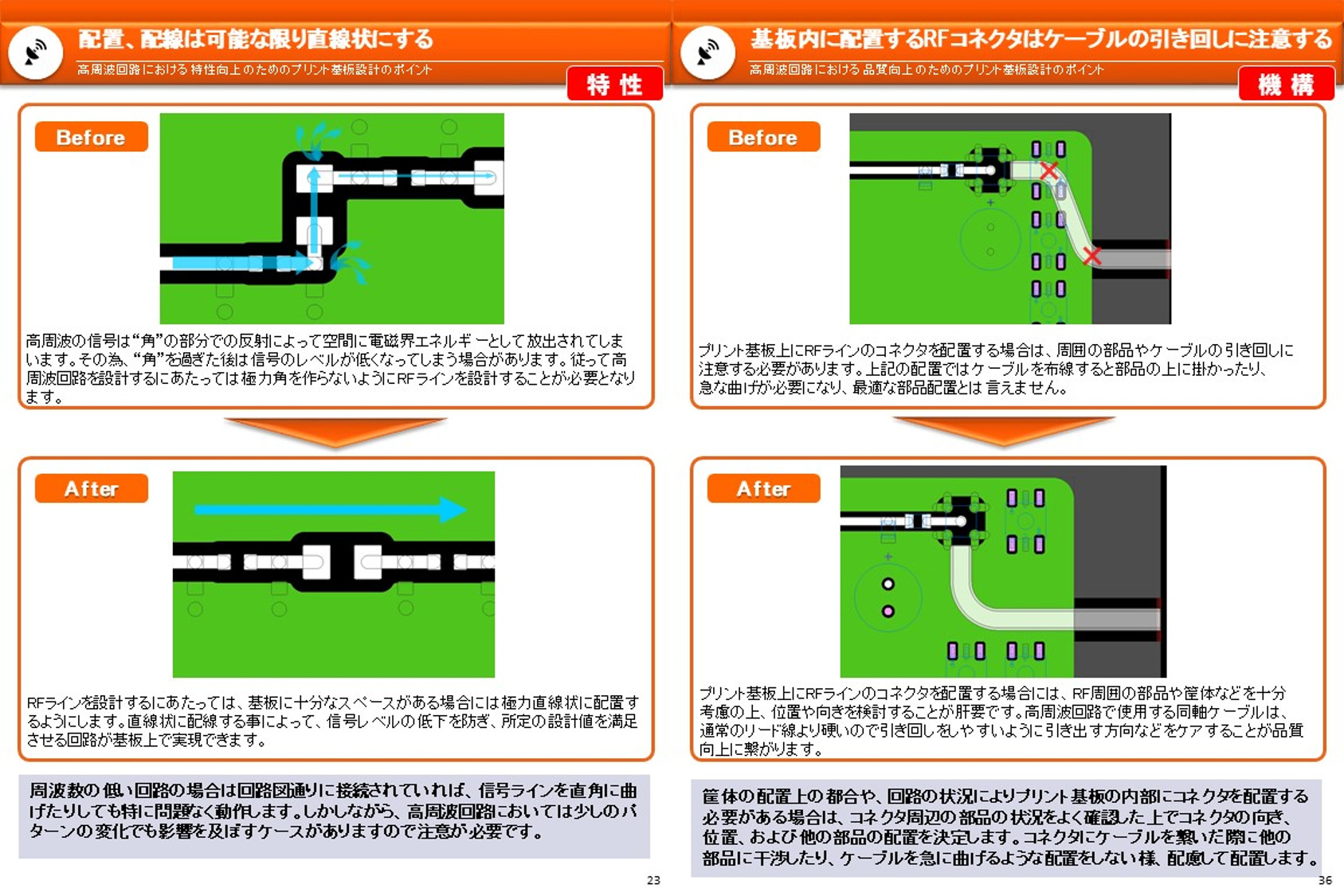

RFライン上の部品配置基本は配線が短く直線になるように配置致します。

基板外形やシールドケース等の制限がある場合はその中に配置をしなければならない場合があります。その場合、折り曲げたりしなければならない場合があります。部品の場所で曲げる場合はコイルや抵抗の角度を変えて方向を変えます。コンデンサーの部分では方向を変えないようにした方が良いです。

コンデンサーは実装しないことがある為、実装しなかった場合は直角パターンになってしまい反射が起こります。

上記のように部品の場所で折り曲げない場合は配線を直角にせずR付け処理を行い配線したします。そのようにする事でインピーダンスの変化も抑える事ができ、反射が起こらなくなります。

まとめ

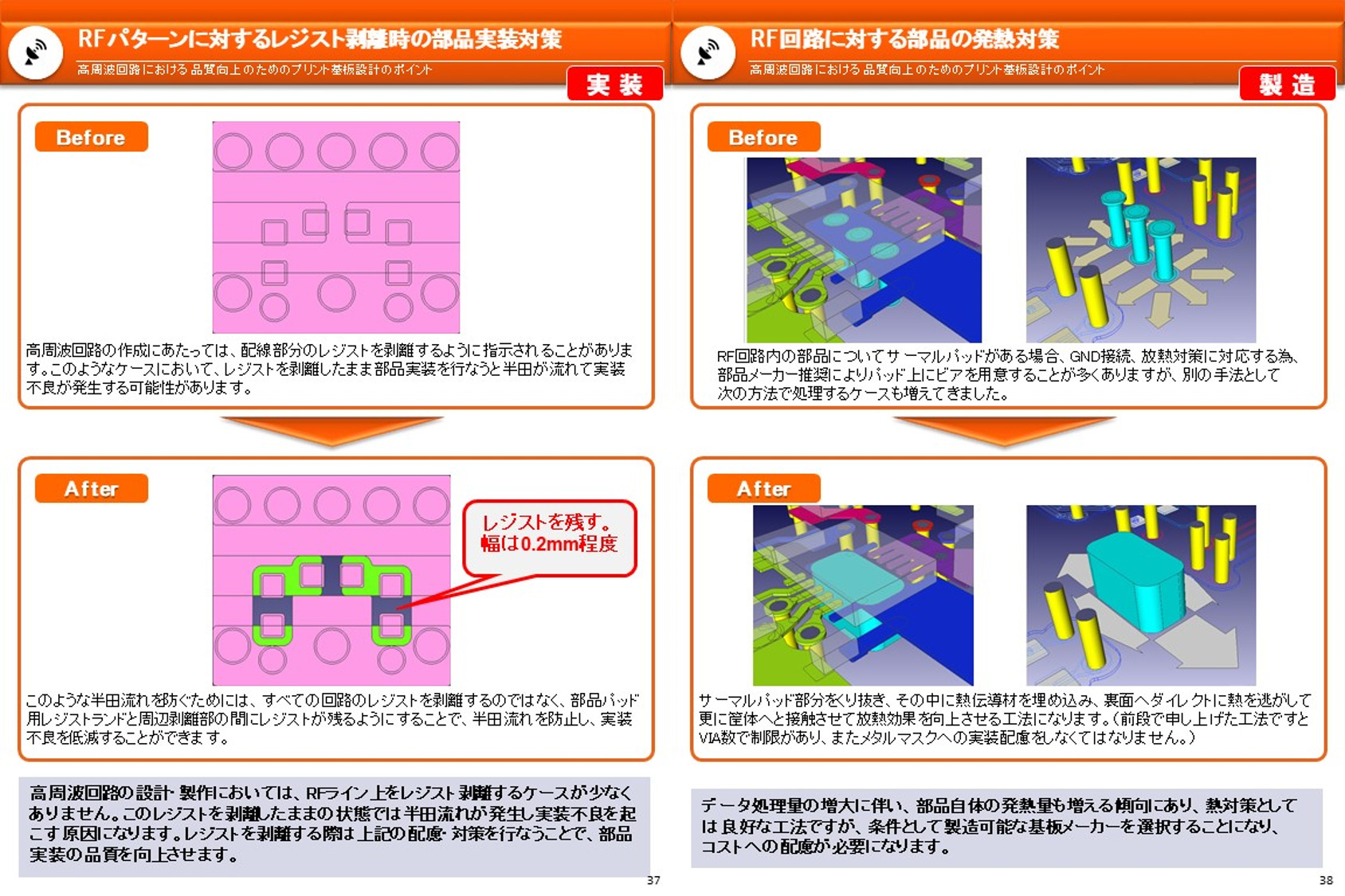

高周波回路基板設計はRFラインのインピーダンスをいかに一定に出来るかです。

層構成、線幅、周辺のGNDの処理、部品配置、配線方法等、障害になるようなものを取り除きRFラインに影響が及ぼさない処理が必要です。

弊社で作成している高周波基板設計のポイントのガイドブックに一例を紹介させて頂いておりますので参考にして下さい。

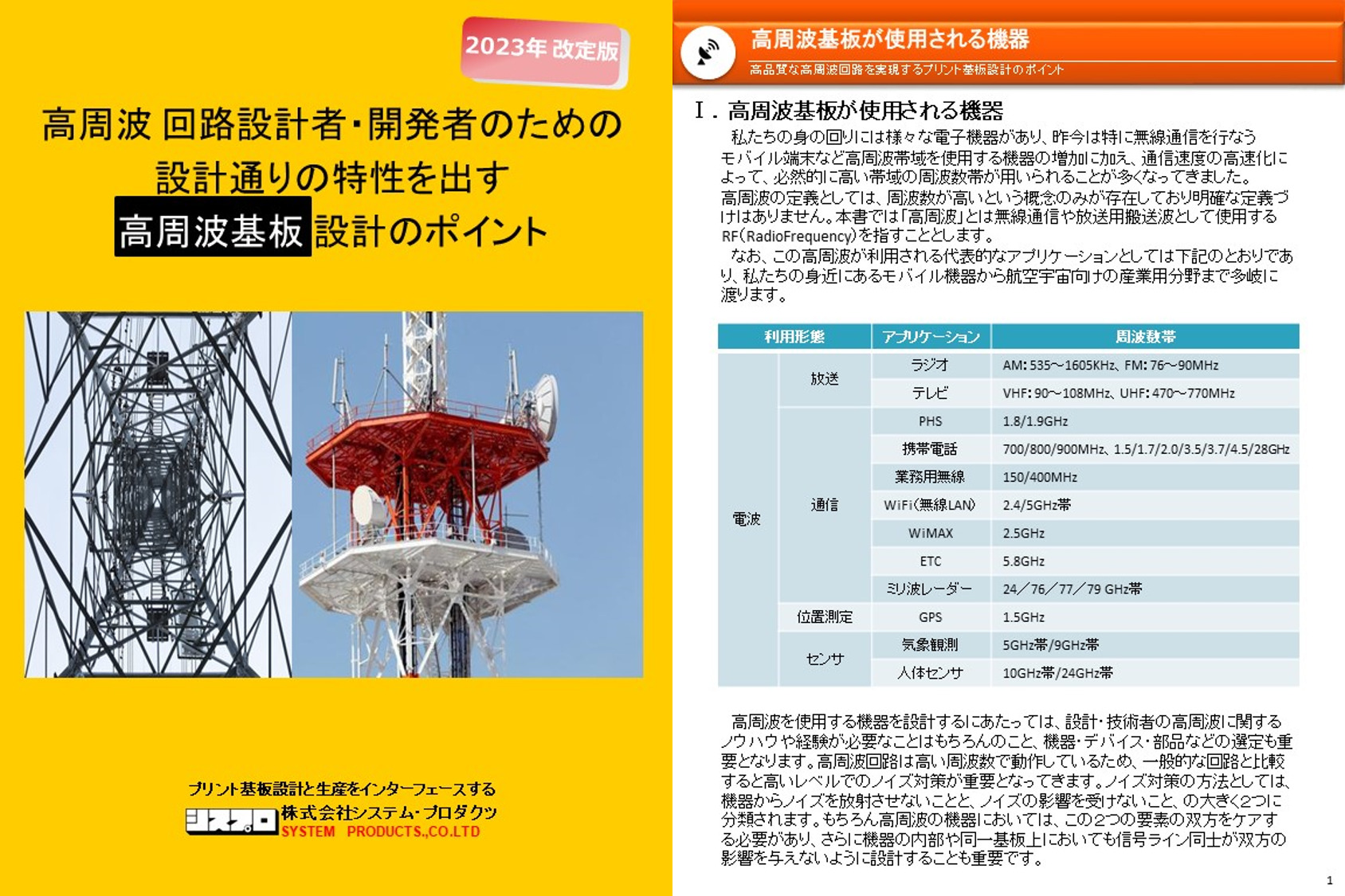

高周波回路・基板設計者の皆様にお届けする、高周波基板設計のポイントをまとめたガイドブックです。高周波回路・基板に関する基礎知識から、設計事例などを掲載しています。

↓掲載内容の一部をご紹介↓

>>お役立ち資料はこちらから無料DL!

高周波回路のインピーダンスマッチングに関連するプリント基板設計のポイントをご紹介!

今回の技術コラム「高周波回路におけるインピーダンスマッチング」に関連するプリント基板設計のポイントをご紹介いたします。動画や画像を交えながら、分かりやすく解説しておりますので、是非ご覧ください!

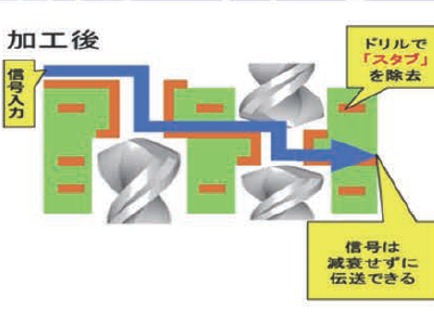

>>RF線周辺のGNDベタの不要な突起は削除する

>>RF線と別層で交差するラインは部品の直下を通す

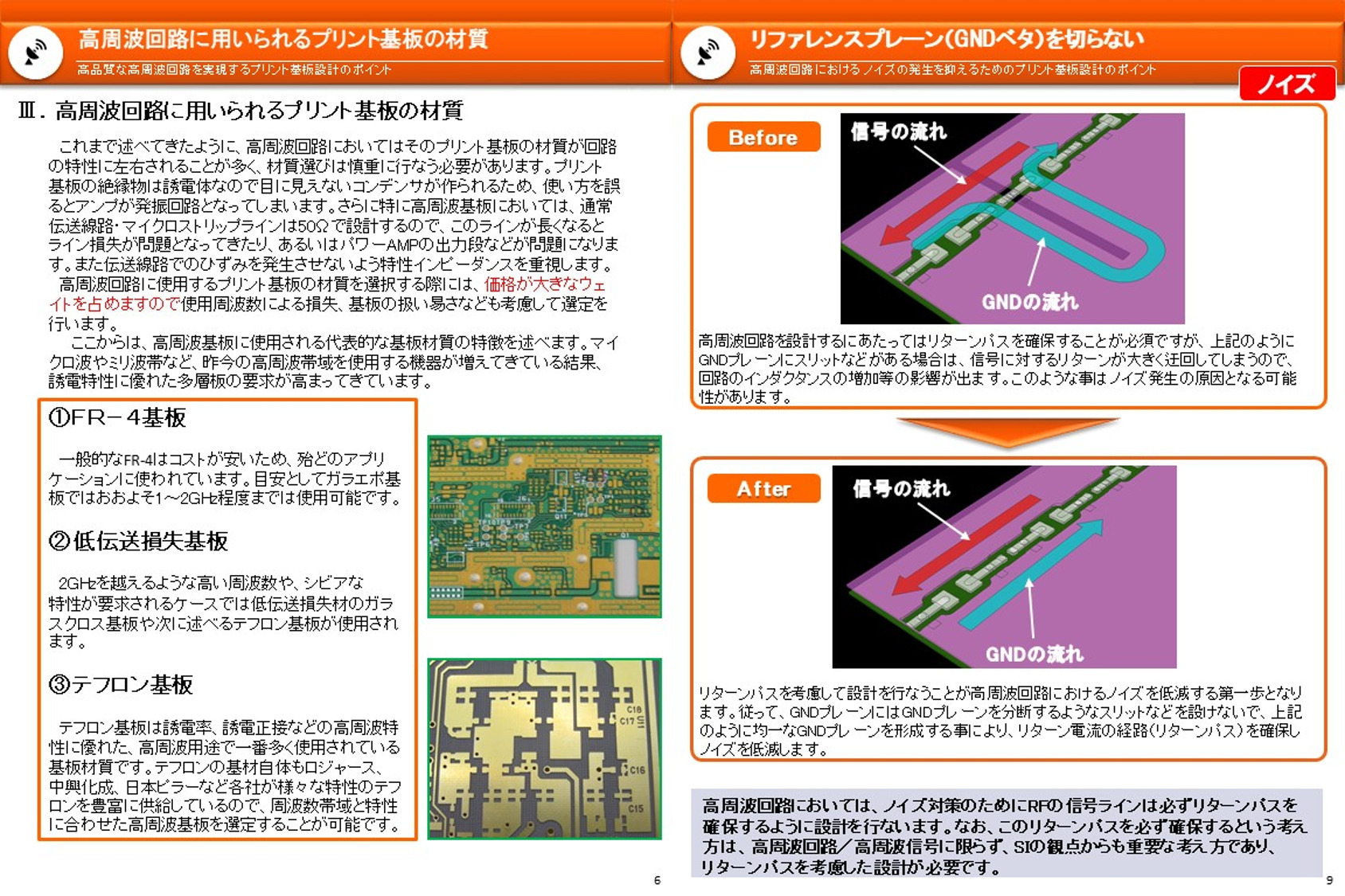

>>リファレンスプレーン(GNDベタ)を切らない

>>基板外周はGNDで囲みノイズを押さえ込む

高周波基板の設計・製造は当社にお任せください!

誘電率と誘電損失についてご理解頂けましたでしょうか。アナログ回路・基板 設計製作.comを運営するシスプロは、高周波基板をはじめとしたアナログ回路・基板の設計に強みを持ちます。アナログ回路・基板の設計にお困りの皆様、お気軽に当社に御相談ください!

>>お問合せはこちら!

>>アナログ回路・基板 設計製作.comがお届けする”高周波対策ナビ”はこちら!

>>アナログ回路・基板 設計製作.comの高周波対策事例はこちら!